さて、翌日土曜日。いつものごとく6時に起きた私は、早速駅の時刻表をチェックした。

今回の一番の目的地は、野辺山天文台だ。一番最寄りの駅、野辺山駅にどうやって行けばよいかの再確認だ。その結果、やはり田舎の山の中の路線なので本数が少ない。7時頃のを逃せば次は9時だという。それは、あまり嬉しくない。

早速宿を出た。チェックアウトもセルフである。鍵を所定の場所に置くだけ。気楽だ。

野辺山に行くには、JRを使ってまず小淵沢へ、そこからワンマン列車で野辺山へと進む。田舎の電車だし早朝だからそこまで人は多くないと私は思っていた。しかし実際は、非常に多い。席に座れない位である。

それもその筈で、私と同じ考えで野辺山に向かう人間が相当数存在していたからだ。野辺山天文台の特別公開ともありゃ、そりゃ好きな人や研究分野の人は向かうだろう。

何はともあれ、野辺山駅へと着いた。ここはJRの駅で最も標高が高い駅であるらしい。やはり高地故か、加えてまだ朝というのもあってやや涼しい。長袖で来て正解だった。

駅を出ると、すぐそばにバスが停まっていた。どうやらこのバスで天文台まで行けるようだ。てっきり私は山登りをしないといけないものかと思っていたので、これには思わず拍子抜けした。まぁ、一般に公開するなら当然とも言えるが。徒歩なら50分かかるところ、何と10分足らずである。眠る暇も無い。

開場30分前には野辺山天文台に到着した。そこで、私は驚いた。何と既に大勢の来場者が列をなしていたからだ。皆さん、早い。そして並んでる間に続々と後方に列が生成されていく。私の前に並んでいる人数のおよそ二倍程度の人間が私の後ろに連なった。こんな辺鄙な場所にこんなにも大勢の物好きが・・・。大体観察をしたところ、半分は恐らく研究者、残り半分は子供連れの観光といった感じだ。なるほど、確かに子供は宇宙関連は好きそうだ。実際、私も小学生の時に天体望遠鏡を買ってもらったものだ。

暫く景色の写真でも撮りながら時間が過ぎるのを待つ。周りは山や畑、新緑が朝日に照らされて眩しい。山の自然は良いものである。比喩ではなく空気が美味いと感じたのは、一種のプラシーボだろうか。

そうこうと自然を堪能しているうちに、9時になった。原色の緑色のシャツを着たスタッフの方が叫ぶ。

「開場になりますので、受付をしてパンフレットと靴を入れる袋を受け取ってから入ってください」

それから、更に続けた。

「団体で来られている方は、代表者が受付をしてください」

それを聴いて、一斉に走り出す列。その一部が受付に向かい、残りは天文台へ駆けていく。何をそんなに急いでいるのか・・・それは、後から分かった。

受付でどこから来たか、何人で来たかを記入し、パンフレットを貰う。特製の缶バッジも貰ってしまった。こういうのは何だかうれしい。靴入れの袋も貰い、これで準備はできた。列が駆け足で進んでいるので、私もつられて走る。

会場に入って、すぐにまた列にぶつかった。これまた大勢が並んでいる。何をしているのだろう。良く分からないので私も並ぶことにする。周りの会話を聴いていると、何故並んでいるのかが分かった。

「9時半から講演会の整理券配られるって」

「定員200人だと。まぁ聴けるだろ」

なるほど、そういうことだったか。これはどうやら講演会を聴くための列らしい。確かに、良く見ると子供連れは少ない感じだ。私の前にはおよそ5、60人程度並んでいるように思える。これならば余裕だろう。こういうのがあるとは知らなかったが、ラッキーだ。

待っている間に周りを見渡した。列の向こう側にパラボラアンテナが見えた。でかい。しかし、45mは無い。恐らく干渉計の一つだろう。パンフレットで確認すると、やはりそうであった。現在は使っていないようだ。周りにあるレールは干渉計の移動に使っていたものらしい。

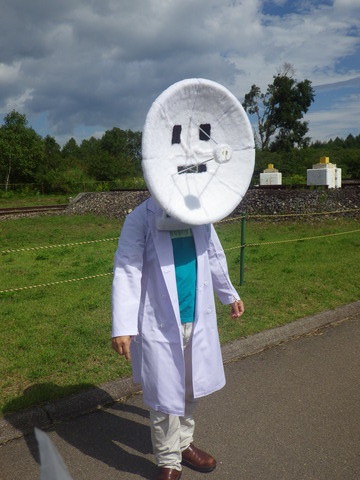

感心して見ていると、向こうからなにやら歩いてきた。二体のきぐるみだ。いや、片方はきぐるみと言って良いものか・・・。そしてそのきぐるみとは言い難いものは、私の知っているものだった。

「野辺山先生だ」

思わず口に出た。野辺山天文台のサイトで、分かりやすい解説をしてくれるキャラクターだ。まさか会えるとは思っていなかったぞ。

もう一体のキャラクターは、どうやら長野県のゆるキャラらしかった。 アルクマと言うらしい。日本アルプスと熊を掛けているのだろうか。何にせよ可愛い。

写真を撮り、どこかテーマパークにでもいるようなうきうきした気持ちになった頃、列が動き出した。やはり駆け足、整理券を配る位置に移動しているらしい。テーマパークと違う点は、ここが研究施設であるが故か、走ってはいるが列は乱れない。多少の追い越し追い抜きはあろうとも、押しのけたり突き飛ばしたりなどは無い。私も粛々と駆け足をする。

結果、私は79番の整理券を得ることができた。整理券の番号がそのまま席の位置になるらしく、この番号なのはちょっと嬉しい。朝早く来た甲斐があったものだ。

講演までまだ時間があったので、早速望遠鏡などを見に行くことにした。

パンフレットによれば、一番近い場所、列に並んでいる時に見えた干渉計の向こう側に「アルマ・アステ」エリアがあるようだ。アルマと言えばアルマ望遠鏡だろう。ここの干渉計は現在使われていないので、アルマ望遠鏡についての解説やミニ講演などがあるらしい。これは、行くしかない。

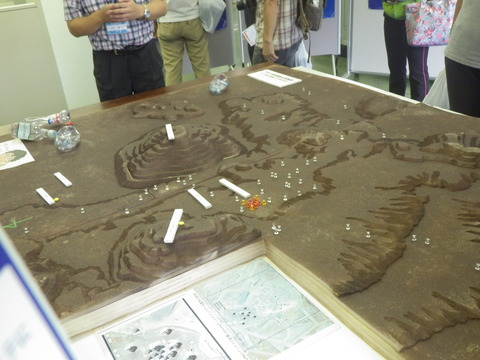

建物に入ると、まず目に入ったのは多数のポスターである。どれもこれも干渉計についての研究成果や解説が並んでいた。そこから少し進んだところに、大きな模型が置いてあった。

「これはアルマ望遠鏡の模型です。お金がかかるので干渉計は画鋲で代用してます」

感じの良さそうなスタッフがにこにこしながら解説を飛ばす。

「それで、透明な画鋲はアメリカとヨーロッパの干渉計で、日本のはこの、赤とオレンジのやつですね」

びっしりと刺された画鋲。アルマ望遠鏡についてはレビューを書く際に少しばかり勉強をしたので、驚きよりも「なるほどこうなっているのか」と感心する感じで聞く。スタッフの方はアルマには何度も仕事に行っているらしく、高地ならではの知識や体験(アルマ望遠鏡は標高5000mにある)を教えてくださった。面白いのだが、この文章では専門的かつ長い話が多いので省かせて頂く。

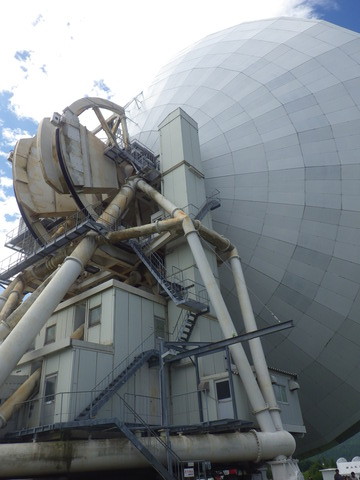

アルマについて一通りの解説を聞き、なるほど凄いとありきたりな感想を浮かべて裏の出口から出たとき、私の目に巨大な物が飛び込んできた。

それは、45m電波望遠鏡である。私の、今回の旅行で一番見たかったものである。

圧倒的な大きさだ。干渉計も十分でかく感じたが、比ではない。干渉計が10mなので、4.5倍。なんとも、でかい。でかい以外にこの時は言葉が出ない。

「おおぉ」などと情けない声を出しながら望遠鏡へと向かう。すると、途中道の真ん中でカメラをどっしり三脚に構えて写真を撮っている光景に出くわした。その付近にはテントがあり、パソコンとプリンターが用意されていた。様子を少し眺めている限りでは、どうやらここで記念撮影をしてもらえるらしい。更にはその写真がカレンダーになるというじゃないか。これは、撮ってもらわねば。

私の番になって、所定の位置に立つ。写真を撮られるなんてほぼ一年振りではないか、魂を吸い取られるのではなどと妙な思考をしていると、スタッフの方が、

「こう、手を上げてもらえれば望遠鏡を持ち上げてるように見えますよー」

なんだと、こうか!? これで良いのか? そういう感じで撮ってもらった写真は、カレンダーにしてもらった。

ほくほくとした気持ちになりつつ、私は望遠鏡へと足を向かわせた。近づくにつれて、威圧感が増してくる。

足下まで来たときには、覆い被さらんとするパラボラが見下ろしていた。これは凄い。

裏側も見ることができた。このようになっているのか! と大はしゃぎだ。

裏にある建物の中には、やはりこちらもポスターや実際に使っている計器などの展示があった。その中に星間分子のポスターがあったため、足を止めた。現在書いているレビューの内容が星間陰イオンについてなので、見ておきたかったのだ。

質問をしたいのだが、近くにスタッフがいないようだ。仕方ない、待つかとポスターの内容を読んでいると、私の隣に立ったおばちゃんが声を掛けてきた。

「これ、炭素の手が余ってますよねぇ。宇宙だからできるんですかねぇ?」

どうやら、私をスタッフだと思ったのか。一応この内容に関しては勉強してあるので、答えることはできるが。自分がスタッフではないという旨を伝え、星間分子についての解説を少し行った。

話しかけてきたおばちゃんは、元々生物系の研究者だったようである。理系同士、そしてお互い専門ではないにしろ宇宙科学に興味のある人間、話が弾まない筈はない。私はおばちゃんと20分近く談笑していた。

気がつけば、講演の時間が迫っている。少々早足にならねばなるまい。講演会があるのでこれで、とおばちゃんに別れを告げ、45m望遠鏡を後にした。

続く。

コメント